Bagaimana Sikap Para Wali Terhadap Budaya-budaya Hindhu-Budha yang Sudah Menjadi Tradisi Masyarakat

Sikap para wali terhadap budaya-budaya Hindhu-Budha yang sudah menjadi tradisi masyarakat, juga ikut menghormati.

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wali Songo adalah sembilan penyebar agama Islam di tanah Jawa.

Kesembilan wali ini, bisa diterima dakwahnya oleh masyarakat karena toleransinya yang tinggi.

Satu di antaranya terkait toleransi dengan umat agama lain.

Sikap para wali terhadap budaya-budaya Hindhu-Budha yang sudah menjadi tradisi masyarakat, juga ikut menghormati.

• Mengapa Dakwah Wali Songo Dapat Diterima Baik oleh Penduduk Pribumi?

Tak hanya itu, para wali ini juga menghargainya.

Bahkan tradisi masyarakat itu dijadikan sarana dalam mendakwahkan Islam.

Contohnya bisa dilihat dalam cara dakwah Sunan Kudus dan Sunan Giri di bawah ini:

1. Sunan Kudus

Dalam usahanya menarik simpati agama lain memeluk Islam, Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu-Budha, yaitu:

• Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester Sejarah Kebudayaan Islam SKI Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah

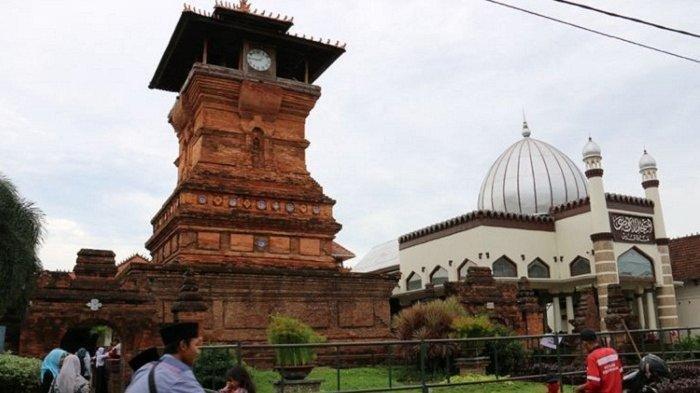

Membangun Masjid dan Menara Kudus

Sejak meninggalkan Demak, dan tinggal di Kudus, Ja’far Shadiq memulai dakwahnya dengan membangun masjid Agung Kudus yang besar dan indah, sebuah tulisan berbahasa Arab menyebutkan bahwa masjid itu dibangun tahun 956 H/1549.

Arsitektur menara kudus yang unik menggambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang bercirikan Hindu sebagai upaya pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam budayanya.

Bangunan Menara mempunyai tinggi 18 meter, dengan ukuran dasar persegi 10x10 meter.

Dihiasi dengan piring keramik bergambar yang berjumlah 32 buah.

Dua puluh buah berwarna biru berlukiskan masjid, manusia, unta dan kurma.

Sedangkan 12 buah lainnya berwarna putih berlukiskan kembang.

Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan, mengkomproikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Budha, dan Kebudayaan Tionghoa.

Sehingga mendapatkan simpati dari penduduk setempat yang masih beragama Hindu atau Budha atau aliran kepercayaan lainnya.

Membangun Padasan (Tempat Wudhu)

Padasan dibangun dengan pancuran berjumlah delapan dan diberikan arca di atasnya.

Dalam ajaran Budha arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka.

Terdapat delapan ajaran yang dinamakan asta sanghika marga (sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan).

Dalam usahanya mencari perhatian orang-orang Hindu-Budha, Sunan Kudus meneraik mereka lewat arsitektur menara dan padasan di

sekitarnya hingga membuahkan hasil.

Lambat laun banyak para pemeluk Hindu-Budha berdatangan memeluk Islam hingga Kudus menjadi kota penting dalam penyebaran Islam.

Di awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain.

Ia melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadah qurban, hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan.

Pelarangan tersebut bukan karena dilarang menurut ajaran Islam tapi penyembelihan sapi pada saat itu dapat menimbulkan ketersinggungan sebuah kerajaan yang dipimpin Pangeran Poncowati.

Kearifan yang dilakukan Sunan Kudus mengundang kehadiran Pangeran Poncowati menanyakan, “apakah larangan menyembelih sapi oleh Sunan Kudus adalah ajaran agama Islam?”

Lalu dijawab oleh Sunan Kudus, “Sapi bukanlah hewan yang diharamkan, dan larangan itu disampaikan sebagai penghormatan itu kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai binatang yang dihormati.”

Kejadian ini sebagai sebab masuk Islamnya Pangeran Poncowati dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada Sunan Kudus.

Dalam dakwahnya, Sunan Kudus melakukan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian pemeluk agama lain berkumpul di depan masjid.

Misalnya, suatu hari Sunan Kudus membeli sapi yang disebut kebo Gumiran kepada pedagang asing, sapi tersebut ia tambatkan di halaman.

Warga Hindu-Budha yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Sunan Kudus, akhirnya berkumpul.

Sunan Kudus pun bercerita tentang sapi waktu masih kecil.

Ia nyaris mati karena haus, lalu, dalam kehausannya datanglah seekor sapi yang kemudian menyusuinya hingga segar lagi.

Saat dewasa, demi hormatnya kepada sapi ia melarang masyarakat untuk menyakiti sapi.

Pengetahuan Sunan Kudus tentang budaya lokal membuatnya melakukan inovasiinovasi dalam menyampaikan dakwah lewat budaya yang membuatnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat kudus pada zamannya.

2. Sunan Giri

Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam.

Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan, lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan.

Salah satu proses Islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Syiwa-Budha yang disebut mandala, asrama, atau dukuh menjadi pesantren.

Pada masa Majapahit dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta, lalu oleh para Wali Songo dukuh diformat menjadi “pesantren” dan peserta didik yang belajar disebut santri.